आशा सिंह (Asha Singh)

(This article was first published on Round Table India. An English translation can be found here).

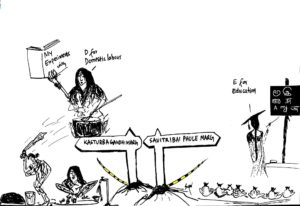

बिहार के भोजपुर जिले में पड़ने वाले मेरे अहीर जाति-बहुल गाँव में सातवीं तक स्कूल है. इसके बाद जो पढ़ना-लिखना चाहते हैं उनका नाम दूसरे गाँवों या आरा टाउन के स्कूल में लिखवा दिया जाता है. लड़के तो स्कूल जाते हैं लेकिन लड़कियां साल में केवल दो बार, एक बार नाम लिखवाने के लिए और दूसरी बार परीक्षा देने के लिए जाती हैं. बल्कि पिता या भाई या किसी पुरूष परिजन द्वारा ले जाई जाती हैं. साल में दो बार जाना भी किसी अभियान से कम नहीं होता. गाँव के हर घर में थोड़ी-बहुत खेती-बाड़ी और हैसियत के हिसाब से गाय-भैंसे हैं. परीक्षा देने के लिए बालिका का घर से निकलना यानि मुंह अँधेरे उठ के गाय-घर से गोबर निकाल के, गाय को सानी-पानी देके, बर्तन मांज के, चूल्हा और आँगन गोबर-मिटटी से लीप के, आग जला के, खाना पका के, खनिहार (घर मुख्य सदस्य; पुरुषों) को नाश्ता-पानी करा के निकलना होता है. क्योंकि ये किशोरी लड़कियां घर में केवल विद्यार्थी की हैसियत से नहीं रहतीं. वे पशु-पालक भी हैं, वे घरेलू काम-काज के लिए ज़िम्मेदार भी हैं. उनकी माओं को खेत-बधार का काम देखना होता है. यानि पशु के लिए घास काट के लाना, निराई, गुड़ाई, रोपाई और बहुतेरों काम. किशोरियां घर का काम-काज देखने लायक हो जाएँ तो अधेढ़ महिलाएं खेत संभाल लेती हैं.

बिहार के भोजपुर जिले में पड़ने वाले मेरे अहीर जाति-बहुल गाँव में सातवीं तक स्कूल है. इसके बाद जो पढ़ना-लिखना चाहते हैं उनका नाम दूसरे गाँवों या आरा टाउन के स्कूल में लिखवा दिया जाता है. लड़के तो स्कूल जाते हैं लेकिन लड़कियां साल में केवल दो बार, एक बार नाम लिखवाने के लिए और दूसरी बार परीक्षा देने के लिए जाती हैं. बल्कि पिता या भाई या किसी पुरूष परिजन द्वारा ले जाई जाती हैं. साल में दो बार जाना भी किसी अभियान से कम नहीं होता. गाँव के हर घर में थोड़ी-बहुत खेती-बाड़ी और हैसियत के हिसाब से गाय-भैंसे हैं. परीक्षा देने के लिए बालिका का घर से निकलना यानि मुंह अँधेरे उठ के गाय-घर से गोबर निकाल के, गाय को सानी-पानी देके, बर्तन मांज के, चूल्हा और आँगन गोबर-मिटटी से लीप के, आग जला के, खाना पका के, खनिहार (घर मुख्य सदस्य; पुरुषों) को नाश्ता-पानी करा के निकलना होता है. क्योंकि ये किशोरी लड़कियां घर में केवल विद्यार्थी की हैसियत से नहीं रहतीं. वे पशु-पालक भी हैं, वे घरेलू काम-काज के लिए ज़िम्मेदार भी हैं. उनकी माओं को खेत-बधार का काम देखना होता है. यानि पशु के लिए घास काट के लाना, निराई, गुड़ाई, रोपाई और बहुतेरों काम. किशोरियां घर का काम-काज देखने लायक हो जाएँ तो अधेढ़ महिलाएं खेत संभाल लेती हैं.

इन किशोरियों का घर से निकल के एक पूरा दिन स्कूल में बिताना यानि घर की पूरी दिनचर्या में उठा-पटक. ऐसे में किशोरियों का साल भर स्कूल जाना तो असंभव है. लेकिन क्यूंकि स्कूल में नाम लिखवाया है, और आजकल कन्या का मैट्रिक-इंटर पास होना विवाह के दिखावेबाज़ी की ज़रूरी शर्तों में शामिल हो गया है, तो परीक्षा देने जाना ही होगा. एक हालिया उदाहरण है – पिछड़े समाज के एक परिचित की बेटी का रिश्ता एक सरकारी नौकरी पेशा युवक से तय हो गया. ससुराल पक्ष वालों की मांग थी कि नौकरीपेशा लड़के के लिए कम से कम मैट्रिक पास लड़की चाहिए. जब बात पक्की हुई थी तब लड़की दसवीं की परीक्षा दे रही थी. रिजल्ट आया तो लड़की गणित में फ़ेल हो गई और ससुराल पक्ष वाले शादी से मुकरने लगे. लड़की के पिता ने एक साल की मोहलत मांगी क्योंकि वो एक लाख रूपए तिलक (यानि दहेज) की रक़म ससुराल पक्ष को दे चुके थे और उसके डूब जाने का ख़तरा था. उन्होंने अगले साल अपनी बेटी का फॉर्म भरवाया और पता लगाया की पेपर कहाँ चेक होने जा रहा है और किसी तरह परीक्षक के हाथ-पांव जोड़ के, कुछ पैसे खिला के बेटी को पास कराया. दक्षिण भारतीय और महाराष्ट्र के दलित जातियों (आंबेडकरवादी और बुद्धिस्ट) के विपरीत बिहार की पिछड़ी जातियों में अभी तक ये चेतना व्यापक नहीं है कि पढ़ाई-लिखाई जाति-जेंडर व्यवस्था पर चोट का एक ज़रिया है.i

ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जिम्मेदारियों से लदी ग्रामीण, कृषक-पशुपालक परिवार की, बहुजन जातियों की किशोरियों को किताबें-कापियां खोलने के कितने ही अवसर मिले होंगे. ऐसे में परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं में जादू से तो उत्तर नहीं लिखे जायेंगे. और ना ही ये किशोरियां ये सारे बंधन तोड़ के किसी चमत्कार से कॉलेज और यूनिवर्सिटी पहुँच जाएँगी, ‘आरक्षित’ अथवा ‘सामान्य’ सीटों को दखल करने के लिए. पशु-पालक जातियों की महिलाओं की शैक्षणिक-सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक उपलब्धियां हासिल करने में पशु-पालन एक बहुत बड़ी बाधा है. यह आलेख इन जातियों की महिलाओं के ‘पिछड़ेपन’ को समझने की कोशिश है. यह वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में समझना ज़रूरी है, जब एक दुधारू पशु को फिर से राजनीति का केंद्र बनाया जा रहा है.

गाय-भैंस, खटाल, दिनचर्या

सबसे पहले गाय-भैंस के इर्द-गिर्द की दिनचर्या को रेखांकित करना ज़रूरी है. गाय-भैंस वाले घरों में महिलाओं की भूमिका को समझने के लिए मैंने पशु-पालन करने वाली अपनी परिजन महिलाओं से बात-चीत की और दानापुर (बिहार) स्थित अपने परिचितों के खटालों का मुआयना किया. हालाँकि पशु-पालन में लगने वाले श्रम की प्रक्रिया को जेंडर के नज़रिए से समझने के लिए व्यापक रिसर्च की ज़रुरत है. यहाँ मैं एक सांकेतिक विवरण ही देने में समर्थ हूँ, एक-एक डिटेल देना इस आलेख के दायरे में नहीं है.

सुबह उठ कर पशु को पशुघर से निकाल के नाद के सामने बांधना होता है ताकि उसे सानी-पानी दिया जा सके. खाने में दो प्रकार होते हैं: सूखा और हरा (हरियरी). सूखे चारे में चोकर, चूनी, खुद्दी, खराई पानी में सान के नाद में डाल दिया जाता है. अगर खेत में उगी हरियरी खिला रहे हैं जैसे बजड़ा-मसूरिया तो उसमें भूंसा फेंट के गाय का भोजन बनाया जाता है. पशु को खिलाने-पिलाने में काफ़ी पानी लगता है. अगर घर-आँगन में अपना कुआँ है तो ठीक वरना दूर किसी कुएं से पानी खींच कर लाना पड़ता है. एक गाय के लिए एक बार में तीन से चार बाल्टी पानी खर्च होता है. अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तीन से चार बड़ी बाल्टी में कितना लीटर खर्च होता होगा. एक दिन में प्रति पशु पचास लीटर से कम खर्च नहीं है. (मंडल कमीशन में पिछड़ेपन को तय करने वाले 11 बिन्दुओं में से एक है – पानी के स्रोत से आपके घर की दूरी; यह दूरी पिछड़ेपन का एक पैमाना है).

इसके बाद गाय-घर की साफ़-सफ़ाई की जाती है. गोबर निकाल के, उन्हें एक जगह इक्कठा किया जाता है ताकि उन्हें थाप कर जलावन के लिए गोइठा (उपला) बनाया जा सके. गोबर निकालने के बाद गाय-घर में राख डाल के नमी सुखाई जाती है क्योंकि गाय के गोबर और मूत्र से ज़मीन गीली हो जाती है. गाय के घर को साफ़-सुथरा और सूखा रखना ज़रूरी है ताकि दोपहर और शाम को उसको आराम करने के लिए घर में लाकर बाँधा जा सके. सबके घर में अलग से गाय-घर होना संभव नहीं है इसलिए कुछ लोग घर-आंगन के एक कोने में छप्पर डाल के रखते हैं. यानि पशु और पशुपालक का एक ही लिविंग रूम/स्पेस होता है. जहाँ शहरों में कुछ तबकों के लोग अपने लिविंग रूम की सजावट के लिए क्या-क्या कवायद नहीं करते – एयर क्लीनर, खुशबू और न जाने क्या-क्या सुविधाएँ जुटाते हैं वहीँ पशुपालक महिलाएं दिन भर गोबर-मूत की खुशबू का आनंद लेती हैं! पशुपालकों का शहरी जीवन भी कुछ शहरी नहीं होता. सिंगरौली टाउन, आरा टाउन, दानापुर-पटना और कलकत्ता में मैंने देखा है कि लोग भैंस की खटाल में ही सोते-जागते, बनाते-खाते हैं. शहरों में तो जगह की और कमी है. आरा में कुछ दिन हम किराये से रहे थे, वहीँ पास में हमारे गाँव के रिश्तेदार अपनी खटाल डाले हुए थे. एक दिन काफ़ी बरसात हुई और खटाल की ज़मीन सूखी नहीं, उनकी पत्नी भागी-भागी आयीं की बच्चों को ज़मीन पे सुलाने में डर लगता है क्या पता कोई कीड़ा-मकोड़ा ना काट ले. उनका आग्रह था कि बच्चों को रात को हम अपने घर में सुला लें.

हमारे दानापुर वाले मकान के पास खटाल चलाने वाले सज्जन अपने तीन बच्चों और पत्नी के साथ खटाल में लगभग पंद्रह पशुओं के साथ रहते हैं. मेरे पिता उनके छठी कक्षा में पढ़ने वाले बेटे को थोड़ा-बहुत पढ़ा देते हैं. और साथ ही यह समझाते हैं कि खटाल में रहकर ज्यादा पढ़ाई-लिखाई नहीं हो सकती, बच्चों के लिए एक अलग कमरा और माहौल जरूरी है. सज्जन इस बात को समझते हैं और चाहते हैं कि कहीं एक कमरा किराये से ले लें लेकिन दूध बेच कर इतनी आमदनी नहीं होती कि तीन बच्चे पालें और कमरा भी ले लें. वैसे भी ये खटाल ‘टेम्पररी’ होते हैं, उनकी खुद की ज़मीन नहीं है. उनके पिता कलकत्ता में एक खटाल में काम करते थे और ये अपनी माँ के साथ बिहार में अपने गाँव में रहते थे, स्कूल भी जाते थे. पिता की असमय मृत्यु हो गयी, कलकत्ता से पैसे आने बंद हो गए और इन्हें भी अपने जाति-गत पेशे यानि पशु-पालन में उतरना पड़ा. गाँव में रहकर इतनी आमदनी नहीं होती थी तो इन्होने ने भी पिता की तरह पलायन किया और दानापुर आ गए, खटाल खोल ली. अमूमन ये खटालें किसी रिहायशी इलाके के पास खाली ज़मीन पर खड़ी की जाती हैं. ज़मीन पर ग्वाले का कोई मालिकाना हक़ नहीं होता, कभी भी आपको उस ज़मीन से बेदख़ल किया जा सकता है; इसलिए कम से कम जगह में काम चलाने की कोशिश की जाती है. प्राइवेट खटाल वाले आस-पास के रहवासियों की करुणा पर जीते हैं और रहवासियों को भी गाय-भैंस का ताज़ा दूध मिल जाए इसलिए वे गोबर भरे खटाल को घृणास्पद मानते हुए भी ‘बर्दाश्त’ करते हैं. आप कलकत्ता के खटाल वाले इलाकों में चले जाइये, जहाँ सैकड़ों बिहारी ग्वाले खटाल चलाते अथवा उनमे काम करते हैं. गोबर और गन्दगी से भरे वे इलाके किसी भी तरह से रहने लायक नहीं है.

अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पशुपालकों के बच्चे जो पशुओं के इर्द-गिर्द बड़े हो रहे हैं, उनकी क्या ही पढ़ाई-लिखाई होती होगी. सारासमय पशु के आसपास उसको मैनेज करने में कट जाता है. उनके पास स्टडी-टेबल, साफ़-सुथरा कमरा और शांत वातावरण में पढ़ने का कोई अवसर नहीं होता. ऐसा समाज पिछड़ेगा नहीं तो क्या आगे बढ़ेगा? ये बच्चे पशुपालन की प्रक्रियाओं का हिस्सा होते हैं. अहीर लड़कियां छुटपन से ही गोबर बटोरने और थापने की ट्रेनिंग लेने लगती हैं. साथ ही दही ज़माने, मथ कर मट्टा बनाने और घी बनाने की विद्या में माहिर होना पड़ता है. अहीर लड़कों को गाय चराने और भैंस धोने की ट्रेनिंग भी बचपन से ही मिलने लगती है. और घर-घर जाकर दूध बेचना भी एक काम है. टाउन के खटालों में अमूमन किशोर लड़कों को ही ये काम दिया जाता है और गाँव में अहीर महिलाएं भी घर-घर दूध दही बेच आती हैं. मेरी दादी भी दही लेकर आरा बाज़ार जाया करती थी, मेरी माँ इसका जिक्र करती है लेकिन मेरे पिता हिचकिचाते हैं. यादव महासम्मेलनों में इसके खिलाफ़ resolution पारित हुआ था कि महिलाएं दूध-दही लेकर बाज़ार न जाएँ क्योंकि वहाँ वह दूसरे मर्दों के संपर्क में आ सकती हैं.ii इस तरह अहीर वर्ण व्यवस्था में ऊपर उठना चाहते थे. महिलाओं को परदे में रखना उसकी एक अनिवार्य शर्त होती है लेकिन महिलाओं की पढ़ाई-लिखाई को लेकर इतना जुझारूपन नहीं दिखता.

पशु-पालन के इर्द-गिर्द गुजरने वाले इस जीवन में ऐसा नहीं है की बाकी सुख-सुविधाएँ मौजूद हों. महिलाएं बेहद कठिन भौतिक परिस्थितियों में (मटेरियल कंडीशन) में ये काम कर रही हैं. यानि इन महिलाओं के पास ढंग के शौचालय नहीं है, बिजली नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है. उन सुविधाओं के ना होना पशु-पालन जनित पिछड़ेपन का ही नतीजा है.

मेरे पिता यही बोलकर डराया करते थे कि पढ़ो नहीं तो अपनी चचेरी-ममेरी-फुफेरी बहनों की तरह गोबर ठोकना (पाथना/थापना) पड़ेगा. गोबर ठोकने के ख्याल और डर ने शायद पढ़-लिख कर गोबर भरे जीवन से मुक्ति की लालसा जगा दी थी. मेरे पिता पशु-पालन से सख्त़ नफरत करते थे; यही कारण है कि उनके दोनों बच्चे पढ़े-लिखे हैं और मॉडर्न नौकरियां कर रहे हैं. वे सिंगरौली टाउन में जिन अहीर घरों में गाय-भैंसे थी उनसे गाहे-बगाहे आग्रह किया करते थे कि गाय-भैंस पालोगे तो बच्चे पिछड़ जायेंगे, यहाँ तक कि अपने करीबी दोस्तों का मखौल भी उड़ाते थे ताकि वे शर्म के मारे गाय-भैंस पालना बंद कर दें. सिंगरौली एक औद्योगिक शहर था और वहां हमारे आस-पास रहने वाले लोग कोल-इंडिया में नौकरियां करते थे – सिक्यूरिटी गार्ड, ड्राइवर, ऑपरेटर आदि. अफसरी न सही सरकारी नौकरी थी और छोटे-छोटे क्वार्टर मिले हुए थे. पिता लोगों को समझाते की अगली पीढ़ी को इससे भी आगे बढ़ाना चाहिए. मेरी माँ चूँकि काफ़ी समय देहात और पशुपालन में रही थी इसलिए पशु-पालन का मोह छोड़ नहीं पाती थी, पशु-पालन दिनचर्या में इतना घुला-मिला था कि वो एक सुर/सांस में इसका ब्यौरा देती है (राख काढ़-अ, चूल्हा लीप-अ, गोबर काढ़-अ, गोबर बटोर-अ, गोबर ठोक-अ). मेरे दादा के मरने के बाद पशु-पालन बंद हो गया था लेकिन एक बार चोरी-छुप्पे माँ ने एक बकरी पाल ली थी जिसकी वजह से बड़ा तमाशा हुआ था. मैंने भी गौर किया था कि पशु वाले घरों के बच्चे सारा दिन उलझे रहते थे. इन सब अनुभवों ने मुझे सिखाया था कि पशु-पालन से दूर रहने में ही भलाई है.

कांचा ऐलय्या के पशु-पालक वैज्ञानिक!

कांचा ऐलय्या अपनी किताब पोस्ट हिन्दू इंडिया में पशु-पालक जातियों के बारे में एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करते हैं.iii पशुपालन में श्रम के महत्व को रेखांकित करते हैं. मेरे लिए यह नई बात है. मैं अपने पशुपालक समाज को हीन समझते हुए बड़ी हुई हूँ. राजनीति छोड़ किसी भी आधुनिक स्पेस में अपनी जाति की उपस्थिति बहुत कम पाई. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पत्रकारिता की नौकरी – हर जगह अपनी पहचान छुपाई. यह अनायास नहीं था. मुझे मालूम था कि हम अहीर इन आधुनिक जगहों पर संदेह या अपवाद की दृष्टि से देखे जाते हैं. भोपाल में नई दुनिया अखबार की नौकरी के दौरान मेरे एक ब्राह्मण सहकर्मी एक कहावत कहा करते थे, जिसमें वे अहीर, गूजर समेत, कई बहुजन जातियों के नाम गिनाते थे और कहते थे की अगर ये जातियां न हों तो लोग घर में ताला ना लगायें; यानि ये जातियां चोर हैं. अहीर जाति को लेकर कुछ भोजपुरी कहावतें हैं:iv

* गोआर साठ बरिस में बालक होवे [ग्वाला साठ साल की उम्र में भी बच्चा ही रहता है]

* अहीर बुझावे से ही मरदवा [ग्वाले को जो समझा सके, वही मर्द है]

* कतनो अहीर होय सयाना, लोरिक छोड़ ना गावहीं आना [अहीर कितना भी समझदार हो, वह अपने जाति-वीर लोरिक की गाथा छोड़ कुछ और गाना नहीं जनता]

इन कहावतों की मौजूदगी का क्या सामाजिक परिणाम होता है? ये कहावतें जातीय-अनुशासन की तकनीक हैं. इन कहावतों को भोजपुरी इलाके के हिंदी पंडितों ने आलोचनात्मक विश्लेषण के बगैर डॉक्यूमेंट किया है. भोजपुरी इलाके के सबसे नामी लोकगीत संग्रहकर्ता कृष्णदेव उपाध्याय की हिंदी साहित्य सम्मलेन, प्रयाग द्वारा प्रकाशित किताब भोजपुरी लोकसंस्कृति में ऐसी कहावतें मिल जाएँगी. मुद्दा ये है कि मौखिक साहित्य हो अथवा प्रकाशित साहित्य, उनमें आपकी जाति की कहीं भी सकारात्मक छवि नहीं मिलती है. ऐसे में कांचा ऐलय्या की किताब बेहद महत्वपूर्ण है, जहाँ जाति महानता के खोखले दावे प्रस्तुत नहीं किये गए हैं बल्कि बकायदा समझाया गया है कि पशुपालक जातियों ने अपने कौशल का विकास कैसे किया था. कांचा ऐलय्या दावा करते हैं कि पशुओं की गिनती के लिए अंकों का विकास पशुपालक जातियों ने किया था ना कि किसी ब्राह्मण ने. ब्राह्मण वेद लिखने में मशगूल थे और वेदों की लिखाई में अंकगणित का क्या काम. इसी तरह ऐलय्या लिखते हैं कि पशुपालक जातियों की महिलाओं ने दही, घी, पनीर जैसे दुग्ध उत्पादों का आविष्कार किया है. वे पशुओं का इलाज करना जानते हैं, पशुओं को गर्मी-सर्दी से कैसे बचाना है, सांप या कीड़ा काट लेने पर क्या दवाई देनी है, पशुओं का प्रसव कराने का कौशल आदि. इन सब गुणों की वजह से ऐलय्या पशुपालक जातियों को गणितज्ञ, वैज्ञानिक, डॉक्टर आदि की संज्ञा दे रहे हैं. पहली बार पढ़ के ये सब अच्छा तो लगता है लेकिन हमें ये समझना होगा कि डॉक्टर, वैज्ञानिक, गणितज्ञ जैसे प्रोफेशन की एक पोलिटिकल-इकॉनमी है. माना कि पशु-पालक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं लेकिन वर्तमान समय में पशुपालक होना गणितज्ञ, वैज्ञानिक, डॉक्टर होने जैसा नहीं है. पशुपालकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति ‘डॉक्टर’ या ‘वैज्ञानिक’ जैसी नहीं है. पशुपालक जाति की महिलाओं की स्थिति वैज्ञानिक जैसी तो बिलकुल नहीं हैं. ना ही उन्होंने ये प्रोफेशन चुना है. डॉक्टर-इंजीनियर बनने का लोग चुनाव करते हैं. ग्वाला या ग्वालिन बनने का चुनाव नहीं किया जाता, जाति व्यवस्था उन्हें बाध्य करती है. ग्वालिनें दही-घी भले बनाती हों लेकिन उन्हें दूध-दही खाने को नहीं मिलता. पशुपालकों के घर में होने वाले दूध-घी-दही पर सबसे पहला हक सवर्ण जातियों का होता है जो दूध-दही-घी के ग्राहक हैं. दुग्ध पदार्थों का उत्पादन करने वालों को अपने उत्पाद का दाम तय करने का हक़ नहीं है.

इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं. मालूम हो कि तरह-तरह के जाति आधारित कर और जाति-लगानों में एक प्रकार का लगान था घी-रेंट. ब्रिटिशकाल में लैंड सेटलमेंट की वजह से उच्च जाति के ज़मींदारों की चांदी हो गई थी. G. Aloysius के मुताबिक ब्रिटिश शासन का सबसे अधिक लाभ सवर्ण ज़मींदारों को हुआ. ब्रिटिश सरकार को एक पुख्ता कर-प्रणाली तैयार करनी थी और सवर्ण ज़मींदारों को अपनी ज़मींदारी कायम रखनी थी साथ ही अंग्रेजों द्वारा खड़े किये जा रहे आधुनिक पब्लिक स्फीयर (यूनिवर्सिटी, सरकारी नौकरियां, प्रेस, मीडिया) में अपनी जगह बनानी थी. ब्रिटिश और सवर्णों की इस लेन-देन, औपनिवेशिक साझेदारी (collusive colonialism) में श्रमिक और उत्पादक जातियों का भरपूर शोषण हुआ.v

प्रसन्न कुमार चौधरी और श्रीकांत की किताब ‘बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम’ में जाति-आधारित लगान का विस्तृत विवरण हैं. गया सर्वे सेटलमेंट और मुज्ज्फ़रपुर सर्वे सेटलमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक पशु-पालक जातियों खासकर ग्वाला जाति को कई प्रकार के कर चुकाने पड़ते थे, उनमे तीन प्रमुख हैं: घी-रेंट, भैंसन्दहा, और खर-चराई.vi घी जैसा महत्वपूर्ण उत्पाद बनाकर बेचने के लिए कर चुकाएं; दुधारू भैंस पालते हैं तो लगान भरें (भैंसन्दहा), आपके पशु घास चरेंगे, उसका लगान भरें. इसके अलावा होली-दशहरा में मुफ़्त दूध-दही-घी सप्लाई करें. यहाँ तक कि जिन ग्वालों के पास दुधारू पशु नहीं भी हैं उन्हें ये लगान भरने पड़ते थे, लगान को मुद्रा में तब्दील करके वसूला जाता था.

इस तरह का लगान/कर सभी उत्पादक-श्रमिक जातियों पर लागू था. कोयरी को मुफ़्त में सब्जियां देनी पड़ती थी; चमार से मुफ़्त में जूता; तेली से त्यौहार और श्राद्ध में कई सेर तेल मुफ़्त; डोम से सूप-पिटारा लगभग मुफ्त; धोबी से कपड़ों की धुलाई मुफ़्त; कुम्हार से खपरैल और बर्तन मुफ़्त; गड़ेरिया से कम्बल मुफ़्त. ये सब लगान/कर/हर्जाना आदि के रूप में वसूला जाता था.vii जाति में आप जितने ऊपर हैं लगान उतना ही कम होता था, बिहार की उच्च जातियों ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ आदि लगभग ना के बराबर लगान दिया करते थे.viii

लगान पाने वाले सवर्ण ज़मींदार अपनी-अपनी जाति सभाओं के अध्यक्ष/संरक्षक हुआ करते थे. अपनी जाति के लड़कों को फ़ेलोशिप देना, पढ़ाई की व्यवस्था करवाना, उनके लिए स्कूल-कॉलेज खोलने आदि में आर्थिक सहायता दिया करते थे. उदाहरण के लिए 1898 में मुज्ज्फ़रपुर में हुए भूमिहार जातीय सम्मलेन में भूमिहार कॉलेज स्थापित करने का फैसला लिया गया जिसके लिए पचास हज़ार रूपए जमा किए गए, अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि ये पूँजी कहाँ से आई.ix

जिन दलित-बहुजन, उत्पादक-श्रमिक जातियों की कमाई, सवर्णों के बच्चों की मॉडर्न पढाई-लिखाई, नौकरी आदि के लिए खर्च की गई, आज वे ‘पिछड़े’ समाज के लोग माने जाते हैं, ‘कैटेगरी’ वाले माने जाते हैं और जो उनकी कमाई खा के आगे बढ़ गए ‘मेरिट’ वाले ‘सामान्य’ जन हो गए.

दूध की राजनीति

खैर दूध-दही और पशु-पालक जातियों की महिलाओं पर वापस आते हैं. मेरे गाँव में मैंने देखा है कि दूध पर सबसे पहला अधिकार घर के बालक शिशु का है, फिर मर्दों का है, फिर बालिका शिशु और फिर अगर बच जाए तब औरतों का. वैसे औरतों तक पहुँचने की नौबत नहीं आती उसके पहले दूध ख़तम हो जाता है. औरतें इंतज़ार करती हैं कि उनके घर के मर्द अपनी खाने की थाली में दूध-भात छोड़ दें ताकि उनको थोड़ा खाने को मिले. कई बार बहनों में भाई का जूठा खाने की होड़ मची रहती है. मेरी बहने सबके सामने खाना नहीं खाना चाहती. खास तौर से अगर कोई लड़की दूध-भात खा रही हैं तो बिना ताना सुने खाना संभव नहीं है. महिलाएं ये आत्मसात कर चुकी हैं कि दूध पर उनका प्राथमिक हक़ नहीं है; मेरी माँ आज भी जब बेवक्त दूध की चाय पीती है तो ग्लानिभरे सुर में कहती है कि दूध के बर्तन को धोकर जो पानी निकला है, उसे उबाल कर चाय बनाई है.

पशु-पालक परिजन महिलाओं से मेरी खूब बहस होती है कि लड़कियों को बराबरी से दूध-दही खाने को क्यों नहीं दिया जाता. 2014 में गाँव प्रवास के दौरान दो गुटों में पत्थरबाजी हो गयी. यहाँ आए दिन लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं, कभी खेती-बाड़ी का मुद्दा, कभी ज़मीन का मुद्दा, तो कभी किसी के जानवर ने किसी और का खेत चर लिया आदि. यह structural मामला है. जब रोज़मर्रा का जीवन कठिन हो और आजीविका के प्रचुर साधन ना हों, घोर गैरबराबरी और असंतोष के माहौल में सर-फुट्टवल आम है. बहरहाल, उस दिन जब पत्थरबाजी चल रही थी तब मेरा एक चचेरा भाई छत पर चढ़ के ताबड़-तोड़ पत्थर फ़ेंक रहा था. चाची बोली कि “अब समझलू, काहे मरद के दूध पियावल जाला, आज दूध पीके मरद नु इज्ज़त बचावे खाती कोठा प् चढ़ल बा, लईकी के दूध पिया-के का होई” [अब समझ आया कि मर्द को क्यों दूध पिलाया जाता है, आज मर्द खा-पी के ताकतवर है तभी न लड़ाई करके हमारी इज्ज़त बचा रहा है, लड़की को दूध पिला के क्या होगा, वो थोड़ी गैर मर्दों से लोहा ले सकती है]. लब्बोलुआब यह कि ग्रामीण कृषक समाज में masculine पॉवर को बेहद ज़रूरी माना जाता है और उसके लिए सबसे ज्यादा निवेश किए जाते हैं.

दूध की राजनीति पितृसत्ता और जाति की राजनीति की ही उपज है. कांचा ऐलय्या अपनी किताब पोस्ट हिन्दू इंडिया में पशु-पालक जातियों की महिलाओं को पितृसत्ता से मुक्त बताते हैं.x वे कहते हैं कि पशु-पालक महिलाएं अपने बल-बूते पर पशु और बच्चे पालती हैं जबकि पुरूष ज़्यादातर पशु-चराने और घर के बाहर के क्रिया-कलापों में व्यस्त रहता है और महिलाओं के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देता. यह एक रूमानी ख़याल है. पशु, बच्चे और बाकी संसाधनों पर महिलाओं का एकाधिकार नहीं होता. वे केवल पालक होती हैं. ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गो-पालक जातियां इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में अध्यात्मिक कर्ता-धर्ता नहीं हैं, बल्कि केवल सेवक हैं.

हिन्दू धर्म में पशु-पालक जातियों की महिलाओं के लिए पशु-पालन फलदायक व्यवसाय नहीं बल्कि एक जातीय और ‘अध्यात्मिक’ गुलामी है. इस अध्यात्मिक गुलामी का एक इतिहास है – बीसवीं सदी के शुरुआत में गोप-जातीय महासभाओं को गो-रक्षा के लिए चल रहे आंदोलनों से जोड़ा गया. गोप-ग्वाला जातियों को वर्ण व्यवस्था में अपनी स्थिति सुधारने का लालच दिया गया.xi लेकिन अध्यात्मिक महत्व के इस वस्तु के पालन-पोषण की जिम्मेदारियों पर कभी धार्मिक या राजनीतिक चर्चा नहीं हुयी हैं. ज्यादातर चर्चाएँ गो-हत्या और गो-मांस तक सीमित है. अध्यात्मिक और राजनीतिक चर्चाओं का नियमन करने वाले ब्राह्मण-सवर्ण खुद गो-पालन की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते. यह काम पशु-पालक जातियों पर थोप दिया गया है. ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक महत्व के इस काम को करने वाली/वालों को अध्यात्मिक दर्जा मिल गया हो, दर्जा उन्हें शूद्र का ही मिलता है.

हाल ही में एक जज और एक किशोरी साध्वी ने बयान दिया है कि गाय माता से भी बड़ी माता है, क्योंकि माता तो शिशु को कुछ समय बाद दूध पिलाना बंद कर देती है लेकिन गाय कभी दूध देना बंद नहीं करती. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि गाय का राष्ट्रीय महत्व है. माता से भी बड़ी गाय-माता और राष्ट्रीय महत्व की वस्तु का देखभाल करने वाले पशु-पालक महिला-पुरूष पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ‘पिछड़े’xii हुए क्यों हैं? उनका सामाजिक-आर्थिंक-आध्यात्मिक विकास क्यों नहीं हो रहा है. पशु-पालक जातियों को समझ लेना चाहिए कि पशु-पालन केवल पेट भरने का जरिया है, विकास का नहीं. यही नहीं एक ब्राह्मणवादी समाज में जहाँ एक दुधारू पशु का महत्व पशुपालक नहीं बल्कि ब्राह्मण तय और नियंत्रित करता है, वहां के पशु-पालकों की भूमिका अध्यात्मिक गुलामी तक ही सीमित रहेगी.

~

Notes

(i) शैलजा पाइक अपनी किताब, दलित वीमेनस एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया: डबल डिस्क्रिमिनेशन (२०१४) में लिखती हैं कि कैसे सवर्ण सुधारकों और फुले-अम्बेडकरवादी सुधारकों ने अपने-अपने समाज की महिलाओं के लिए शिक्षा का मक़सद अलग-अलग तय किया था. सवर्ण महिलाओं के लिए शिक्षा का मतलब था ‘सॉफ्ट स्किल्स’ ट्रेनिंग जबकि फुले-अम्बेडकरवादी सुधारकों के लिए शिक्षा, जाति-जेंडर की व्यवस्था तोड़ने का एक जरिया. हालाँकि सवर्ण महिलाओं ने भी शिक्षा का उपयोग जेंडर व्यवस्था को चुनौती देने के लिए किया लेकिन वह एक बाई-प्रोडक्ट था ना कि सवर्ण समाज-सुधारकों के फ़लसफ़े का हिस्सा. (Paik, Shailaja. Dalit women’s education in modern India: double discrimination. Vol. 6. Routledge, 2014)

(ii) Chaudhary, P. K. “Bihar mein samajik parivartan ke kuchh aayam (1912–1990).” New Delhi: Vani Prakashan (2001).

(iii) Ilaiah, Kancha. Post-Hindu India: A discourse in Dalit-Bahujan, socio-spiritual and scientific revolution. SAGE Publications India, 2009.

(iv) बौद्ध, कवि नरेशबाबू. ‘उत्तरभारत का पेरियार, दलित-पिछड़ों का मसीहा: ललई सिंह यादव’. सम्यक प्रकाशन.

(v) Aloysius, G. ‘Contextualising Backward Classes Discourse’. Critical Quest (2016).

(vi) Chaudhary, P. K. “Bihar mein samajik parivartan ke kuchh aayam (1912–1990).” New Delhi: Vani Prakashan (2001).

(vii) ibid.

(viii) ibid.

(ix) http://bhumiharbrahmin.blogspot.in/2006/01/who-founded-l-s-college.html

(x) Ilaiah, Kancha. Post-Hindu India: A discourse in Dalit-Bahujan, socio-spiritual and scientific revolution. SAGE Publications India, 2009.

(xi) Pandey, Gyanendra. The construction of communalism in colonial North India. Oxford: Oxford University Press, 2006.

(xii) पशु-पालक जातियां अहीर, ग्वाला, गोप, सदगोप, यादव, कोनार, मनियानी, अयर-बोरीचा, कोलया, इरुमान, मयर, अयर, गोल्ला, गवली, लिंगायत-गोल्ला, गोपाल आदि केंद्रीय सूची और राज्यों की सूची में OBC के तहत दर्ज किये गए हैं.

~~~

आशा सिंह सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज़, कलकत्ता में असिस्टेंट प्रोफेसर जेंडर स्टडीज़ के पद पर कार्यरत हैं.